苏宁:八年沉沦 重回战场

伴随电商的崛起,以苏宁国美为代表的传统线下零售商遭遇到了巨大危机,它们的营收和利润变化能深刻反映出这些线下巨头们的窘境。从2011京东崛起开始,苏宁的净利润就呈雪崩之势,从巅峰期扣非净利接近50亿滑落至亏损,苏宁们被动开始了自我革命。

网购趋势愈演愈烈,随着人们习惯的改变,更多的偏见集中在这些传统线下巨头之上,甚至很多人认为这些线下巨头将随着时间而消亡......

2016年马云首提新零售,将零售这个名词重回风口,零售行业也迎来一个新的元年。各大零售商都提出自己的战略口号,其中就有京东的“无界零售”和苏宁的“智慧零售”。

年报中,苏宁披露的数据比以往更为详细,我想是时候了,通过这篇文章阐述一下我对新零售和苏宁的理解。

从拼多多走红看零售

互联网不断颠覆着传统行业,零售行业也不例外。以淘宝,京东为例,大家单纯的认为他们是互联网公司,而其零售属性被列为次要位置。由于互联网行业基本都是赢者通吃,所以市场并不认为处于第二梯队的苏宁们有任何翻身的机会。

但拼多多的横空出世,我认为足够将这条逻辑证伪。虽然拼多多在发展壮大的过程中抱紧了微信这个流量大腿,但其价格优势才是真正吸引客户的主要原因。

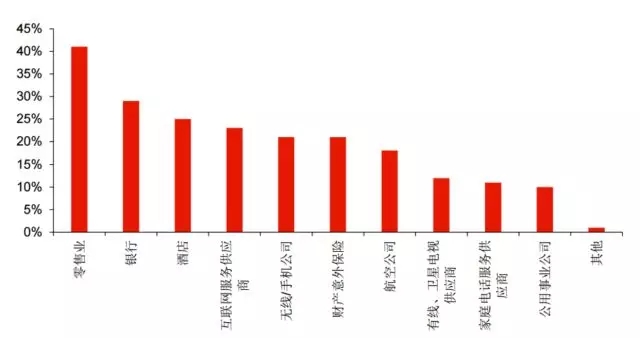

互联网和零售行业,两者的运营逻辑和商业本质完全不同。互联网企业可以通过免费服务做大客户基数,加深客户黏度,最后通过接广告的模式变现,这是包括腾讯,百度,今日头条在内的互联网企业最经典商业模式。而零售则完全不同,零售业是一个价格及其敏感的行业,以拼多多为例,往高端点说是消费降级,我认为本质就是都是一些标准化商品,大家当然愿意买更便宜的。其次,零售行业的用户黏度远没有互联网强,这图是各行业因服务差而产生的用户流失率,零售行业以40%的流失率高居第一。这里举个最近的生活例子,4月23日某东搞了个购书的促销活动,而同样的一本书,其自营价格比某宝价格高了接近50,价差远超优惠额度,结果我一个朋友对比后果断在某宝下单购买。

所以综合来看,我认为零售业和互联网企业商业模式完全不同,由于互联网构筑的强社交联系,不管愿不愿意,大家已经被绑定,比如你可以选择不用微信或者选择其他即时通讯软件,但你能轻易带走你一个朋友圈么?但大家可以轻易因为价格或者服务的差异改变自己的购买行为,所以行业属性决定了零售业一定不可能出现互联网的赢者通吃的局面。

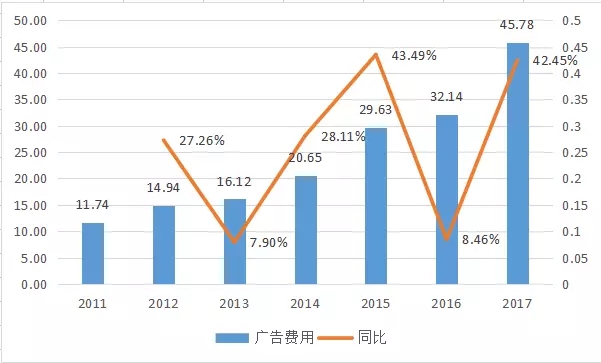

虽然零售由于价格和服务敏感度问题导致其很难出现赢者通吃的局面,但流量经营对零售行业必不可少,如果有心的可以感受出来,苏宁从去年开始就变得高调起来,无论是线下投放广告还是线上和各大头部媒体合作都取得了较大的突破,反应到广告投放的销售费用上就是总量和同比增速都在历史峰值水平。

从老板角度看零售

上一段提高过零售行业是价格和服务高度敏感的行业,这就导致之前投入众多资本砸出来的“护城河”可能并没有你想象的那么深。

这里拿京东举例,2012年刘强东通过微博宣战,和苏宁国美开启新一轮价格战。在这过程中京东通过风险投资和上市融的钱做大营收规模,将物流体验做到行业第一。他当时的目的就是为了做大用户数,做优体验,使其保持对供给端和客户端的强势地位,最后通过提价获取垄断利润。这种打法就和互联网企业非常类似,但就目前来看,京东增速已经减缓,而新平台拼多多的崛起和苏宁易购APP月活不断增加已经将这个逻辑证伪。

上图是近几年苏宁的产品利润表,在京东强势的3C领域(数码,IT和通讯产品)苏宁一直采用积极的竞价战术,最惨烈的就是数码和IT产品,毛利率从2014年的6.1%直接干到了现在的3.03%,相信未来苏宁依然会采取积极的价格战略,和京东继续刚下去,直到这块业务的毛利趋近于0。

再来看看服务,我认为电商业务最主要的服务模式就是售后服务和物流体系。千人千面,你觉得服务好的地方别人可能就觉得服务很烂,所以这个售后服务好坏与否比较难量化。所以我将侧重点主要放在物流上。

从用户体验来看,我也多次体验过京东自营的物流,物流速度方面真的非常优秀,苏宁和天猫在物流速度方面与京东差距不小。但这仅仅是从用户体验的角度来考虑这个问题,我们现在换种思路,从运营者的角度来观察物流问题。京东的物流之所以快,和其高额的投入密不可分。京东将订单分拆,通过面包车这类中型车进行配送服务,这让京东避免了货车在正常时段不能走高架桥的尴尬,同时庞大的物流队伍也保证了京东的配送效率远超同行。高效率对应的结果就是京东物流的成本远高于同行,这导致这个模式很难做到无线扩展下去,目前京东GMV为万亿水平,如果京东产品销售规模进一步扩大,为了维持目前的物流服务水准,他就不得不要招更多的快递员,购买更多的物流车辆,这会让京东的财务负担更加沉重,这就好比二元一次方程,临界点之前,物流成本会随着销售规模的增大而下降,降低边际成本,但一旦销售量突破了临界点,物流成本将会反过来吞噬企业利润。从目前京东物流提价和想分拆上市融资等一系列举措来看,万亿GMV可能就是当前京东物流模式的临界点。

而作为苏宁来说,苏宁物流的配送速度和效率较京东比还是有不少差距。但根据其年报数据推算,苏宁的履约成本可能在2.5%左右。(考虑人工,折旧,租赁)相较于京东年报公布的7.14%还是有相当大的优势,成本优势也让苏宁有更大的底气通过价格战硬拼京东。同时我认为物流这东西属于标准化运营,苏宁在仓储面积上不逊于京东,所以说苏宁在配送上其实是完全可以模仿京东的,为什么苏宁不选择这么做,我想它也是看到了这个模式的命门所在,依然选择把控制成本放在第一位,毕竟除了生鲜这类快消品,用户对物流速度还是有一定容忍程度的,但对于零售企业来说,这省下来的成本可是其扩大规模的重要利器。

所以我认为看待这两家零售企业,不能单纯的只从用户的角度思考,我们都知道的购物体验能够给企业带来额外的附加值,这些零售老兵不可能不知道,但为了这附加值企业需要付出多大的成本,这些都是需要从运营者角度来思考,只有综合考虑多方面因素,我们队零售业观察的格局才会变大,不会被一叶障目困扰。

苏宁线下布局模式

自马云提出新零售概念之后,各大线上零售巨头纷纷喊出自己的口号并开始跑马圈地,现在的零售市场竞争格局已经非常清晰,以阿里苏宁为一派系,另一面就是腾讯和京东的结盟,双方楚河汉界,处于相对僵持的阶段。

新零售,名词解释上就是线上线下的融合,提到这里,大家不妨想象一下餐饮行业,我认为这个行业现在的模式可以对标新零售。

以前餐饮行业特别是中餐,它的经营高峰是在中餐和晚餐阶段,受制于店面大小因素,这个时间段往往会出现供不应求的现象,但除开这个时间段,其余时间餐饮店人流是非常惨淡的,受制于这种现象,餐饮店很难有效扩大自己的店面面积带动营收。而现在这个情况有所改观,随着饿了么,美团等外卖APP的崛起,人们想吃啥都可以从手机直接下单,这等于无形中增加了餐饮企业的服务面积,现在有部分商家甚至只需要准备一个中央厨房,销售方面完全依赖外卖体系。

对标之后,线下零售商超也存在类似问题。一个线下超市,它的服务半径基本就是周围3公里,这导致其服务人数有很明显的天花板效应从而限制其扩大店面,增加商品种类的空间。所以在互联网的无限货架冲击下,线下商超毫无还手余地。

所以将两种模式进行对比,我认为新零售的核心之一就是通过互联网赋能线下商业业态,增大线下业态的服务范围,增加店面坪效。

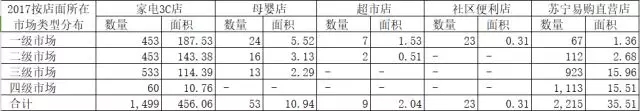

今年苏宁年报中第一次公布了店面坪效,从数据上看,苏宁易购直营店和母婴的坪效同比出现大幅上升,虽然苏宁的一季报没有公布店面的详细数据,但2017年作为苏宁“智慧零售”的元年,这组数据我认为还是具有代表性的。

上图是苏宁主要店面布局。苏宁虽然对外宣布时气势如虹,但真正做起来还是相对克制和具有针对性的。目前中国地域经济发展速度不尽相同,部分四线城市和县城短缺经济现象依然存在,所以苏宁针对这个现象布局了苏宁直营店业态,数据上显示,目前直营店无论是营运面积还是效率都有较大幅度提升。

线下物业被互联网赋能,增加服务半径和效率,扩大坪效之外,还有另外一种生存方式就是增强客户的购物体验。以美国costco为例,随着亚马逊的崛起,包括沃尔玛在内的线下零售巨头都受到了不小冲击,而唯一逆势成长且保持不错增速的线下商超就是costco。

简单来说,它的商业模式就是会员制和严选模式,现代社会的生活节奏不断加快,人们已经不愿意和之前一样,花几个小时泡在商场内,人们有用最少的时间购买最需要产品的诉求,而严选模式充分符合这批人的需求。

除了严选模式之外,能提供个性化和非标准化产品的线下业态也能更好的满足用户的购物需求,无印良品就是这类业态的代表之一。所以我认为零售行业未来或者说现在已经在进行的就是供给侧改革,通过数据描绘出用户画像,用大数据指导生产。

苏宁关于这块商业模式的业态有苏宁极物和母婴,体育这类的专业店,不过从数据显示来看,苏宁在这方面依然处于摸索阶段,还没有达到量化复制的阶段。

至于苏宁小店,我认为这种业态现阶段主要就是抢物业资源,先把量做大,便利店这种模式短期内可能无法盈利,但是无论是前置仓还是规模化后为线上导流的广告效应,对苏宁的战略意义非同一般。(来源:毛哥投资圈 编选:电子商务研究中心)

登陆

登陆